その不調、背骨のS字が崩れているサインかも?腰痛・肩こり・首コリと姿勢の関係:後編

こんにちは!トレーナーの新井です。

今回は、前回の続きとして、「なぜ腰や首は不調になりやすいのか?」を少しだけ専門的な視点から解説しつつ、改善のためのヒントをご紹介します。

腰と首はなぜ負担が集中しやすい?

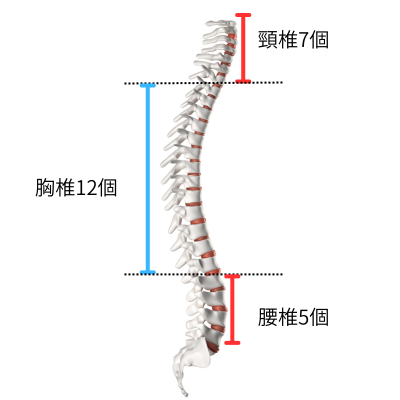

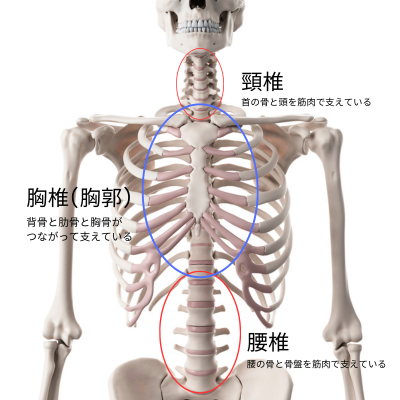

背骨は、大きく分けて次のような構造になっています。

- 頸椎(首):7個の骨

- 胸椎(背中):12個の骨

- 腰椎(腰):5個の骨

このうち、胸椎は肋骨と胸骨に連結しているため安定性が高いのが特徴で、上部・中部・下部で可動域の役割も少しずつ異なります。

一方で、頸椎と腰椎は可動性が大きいのに骨での安定性が弱く、筋肉や靭帯に頼る部分が大きいため、姿勢が崩れた状態で長時間過ごすと筋肉に疲労や痛みが起こりやすくなります。

可動域が広い分、支えが必要!

特に腰椎と頸椎は、以下のような可動域があります。

🔹 腰椎の動き

- 前に倒す(屈曲):約45〜55度

- 反らす(伸展):約15〜25度

- 横に倒す(側屈):約20度

- ひねる(回旋):約5〜7度

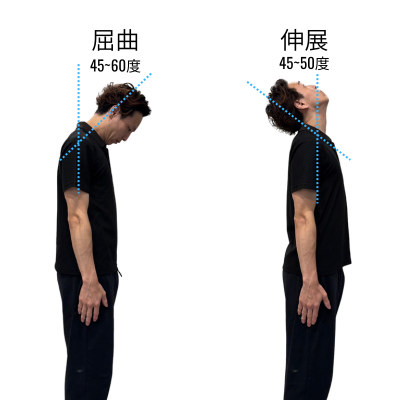

🔹 頸椎の動き

- 前に倒す(屈曲):約45〜60度

- 反らす(伸展):約45〜50度

- 横に倒す(側屈):約45〜50度

- 振り向く(回旋):約70〜80度

これほど大きな可動域があるにもかかわらず、骨の構造による支えは弱いため、筋肉と靭帯のサポートが欠かせません。

そのため、筋力低下や不良姿勢が続くと、オーバーユース(使いすぎ)の状態になりやすいのです。

日常のクセがS字カーブを崩す

例えば…

🪑 長時間のデスクワーク → 腰椎が丸まり、反りがなくなる

📱 スマホの見すぎ → 頭が前に出て、ストレートネックに

🚶♀️ 運動不足 →筋力の不足で、姿勢が維持できない

こうした日常の積み重ねによって、本来あるべき背骨のS字カーブが崩れ、腰や首に過剰な負担がかかってしまいます。

自分の姿勢をチェックする簡単な方法

- 足幅をこぶし一つ分あけ、壁に背を向けて立つ

- 踵と壁の間に指2本分あける

- お尻・肩甲骨・後頭部を壁につける

- 腰の隙間に手のひらが1枚入るか確認

👉 腰の隙間が手のひら1枚以上 → 反り腰の可能性

👉 肩甲骨や後頭部をつけると首や肩に力が入る → ストレートネックの可能性

もちろん、身長や体型によって差がありますし、柔軟性や安定性、日常の不調の有無も合わせて評価する必要がありますので、あくまで簡易チェックとして試してみてください。

ちなみに、私の場合は手のひらどころか前腕まで入ってしまうので、かなり強めの反り腰傾向があります(笑)。

まとめ

・腰椎・頸椎は可動性が大きい反面、筋肉への負担が集中しやすい

・日常生活のクセが背骨のS字を崩し、不調の原因になる

・姿勢の根本改善には、「適切なS字カーブを保つトレーニング」が欠かせない

「整体やストレッチで一時的に姿勢が良くなったけれど、またすぐ戻ってしまう」

「痛みや不調を繰り返してしまう」

そんな方は、体のクセや姿勢を評価し、根本から改善する運動を取り入れる必要があります。

もし思い当たる方は、ぜひ一度 GROUND RULE. で姿勢評価を受けてみませんか?

あなたの体に合わせた改善のヒントをご提案いたします。